Vielen Bildern wird im digitalen Zeitalter keine besondere Wertschätzung zuteil: Nach dem Schuss werden sie schnell verschickt oder irgendwo gepostet, danach wendet man sich anderen Aufgaben zu. Zugegeben: In analogen Zeiten war es auch nicht immer besser, denn da gab man den Film zur Entwicklung, zeigte die Bilder ein paar Mal herum und ließ Bilder und Negative danach meist achtlos im Schrank versauern. Dabei bietet gerade der Mac eigentlich sehr gute Möglichkeiten, die Bilder zu importieren, zu bearbeiten, zu verwalten und dann auch zu archivieren. So kann man seine Fotos später anhand von Stichworten, dem Aufnahmeort oder anderen Metadaten auch wiederfinden.

Doch dazu muss man seine Bilder erst mal mit einer geeigneten Software archivieren, den Speicherplatz dafür schaffen und sie im passenden Format fotografieren und ablegen. Denn die besseren Kameras bieten schon bei der Aufnahme die Wahl zwischen platzsparenden Formaten wie JPEG und den Raw-Formaten, die die Umwandlung der Bilder in nutzbare Formate auf den Rechner verlagern. Welches Format soll man nun also nehmen?

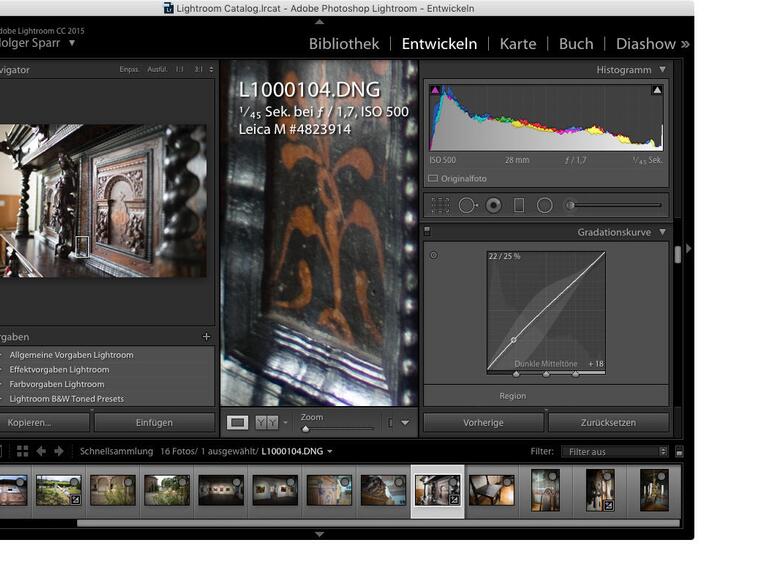

Lightrooom gilt als einer der Vorreiter unter den Raw-Workflow-Tools und ist sowohl für den Mac als auch den PC verfügbar. Das Programm eignet sich als zentrale Sammelstelle für Bilder und erledigt eigentlich alles, was dazu nötig ist. Beim Import werden die Bilder in einen Katalog aufgenommen und lassen sich sehr leicht mit Stichworten und weiteren Metadaten versehen. Die Fotos lassen sich zudem bearbeiten und in Form von Büchern, Diashows, Webseiten, als Druck oder in anderen Formen ausgeben.

Dabei kann Lightroom traditionell mit fast allen Bildformaten inklusive Raw-Dateien umgehen und verfolgt sehr konsequent das Prinzip, die ihm anvertrauten Bilddateien nicht direkt zu ändern, sondern alle Bearbeitungsschritte in Form von Metadaten zu sichern, die für die Anzeige und Ausgabe jeweils „live“ angewendet werden. Trotz dieses rechenintensiven Verfahrens bietet Lightroom mittlerweile sehr umfangreiche Möglichkeiten der Bearbeitung von Bildern. Dazu gehören nicht nur Manipulationen an der Farb- und Helligkeitswiedergabe, sondern auch selektive Korrekturen, etwa das Entfernen von Staub oder die Selektion und Bearbeitung einzelner Bildteile. Die Bearbeitungsmöglichkeiten von Lightroom sind zwar besser als die von Apples Fotos, aber die Grenzen liegen etwa da, wo die normale Bearbeitung eines Bildes im Sinne der Aufbereitung für die Weitergabe aufhört und die Manipulation und Montage von Bildern anfangen würde.

Doch Lightroom kann auch externe Bildeditoren wie beispielsweise Photoshop aufrufen. Dazu wird der bisherige Bearbeitungsstand des Bildes in eine Datei mit frei wählbaren Qualitätskriterien exportiert, die an den Editor übergeben und von diesem geändert wird. Mit den zugehörigen Mobile-Apps stehen die meisten Möglichkeiten auch auf Smartphones und Tablets zur Verfügung. Anspruchsvollere Fotografen, denen Apples Fotos zu simpel geraten ist, finden in Lightroom die eigentliche Alternative, um die Bilder nicht nur zu verwalten und zu exportieren, sondern auch ihre Schwächen mit leichter Überarbeitung auszumerzen. Allerdings kostet das Abo zusammen mit Photoshop CC rund 12 Euro im Monat.

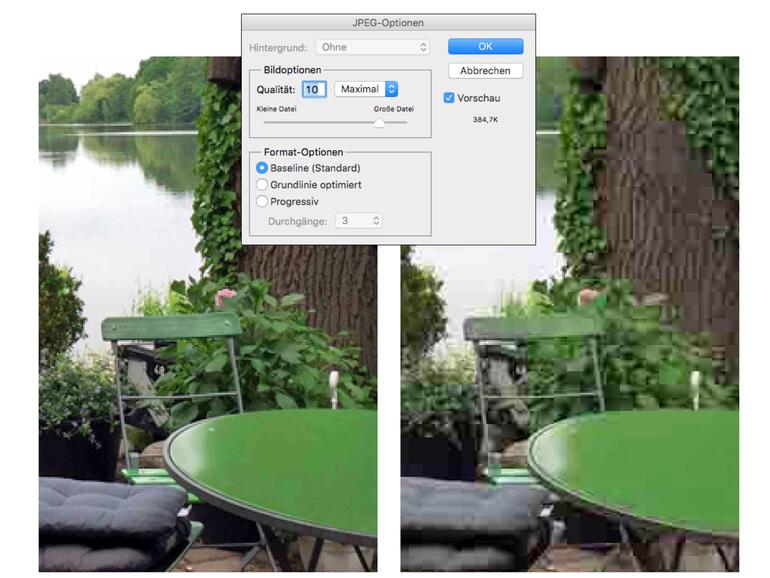

Fertige Bilder mit JPEGs

Praktisch alle Kameras speichern ihre Bilder auf Wunsch im JPEG-Format, manche sogar ausschließlich. Das JPEG-Format gibt es schon länger, als das Internet und Digitalkameras gebräuchlich sind. Das Kürzel steht für „Joint Photographic Experts Group“, ein Gremium, das 1992 dieses Verfahren vorstellte, um digitale Bilder möglichst platzsparend speichern und transportieren zu können. Die dabei auftretenden Kompressionsverluste sollten vor allem im Druck möglichst wenig auffallen.

Um Speicherplatz zu sparen, wird einiges an Bildinformationen geopfert. Visuell am auffälligsten ist die berüchtigte Blockbildung: Beim JPEG-Verfahren werden Farbinformationen reduziert und wenn man es übertreibt, sieht man recht deutlich, dass kleine Blöcke im Bild zusammengefasst werden. Darunter leiden vor allem feine Farbverläufe, die stufig wirken und das Bild sehr grob erscheinen lassen. Dafür allerdings spart das JPEG-Verfahren jede Menge Speicherplatz und wenn man JPEGs speichert, kann man meist einstellen, wie stark die Kompression ausfallen soll. Am Rechner gibt es dafür oft einen Regler, in Kameras meist nur einige Stufen, die eher dazu gedacht sind, auch dann noch Bilder schießen zu können, wenn der Platz auf der Speicherkarte langsam knapp wird. Die Kompression sollte man so gering wie möglich wählen, denn wenn man etwas vom heutzutage günstigen Speicherplatz investiert und eine hohe Qualitätseinstellung wählt, bleiben die Kompressionsverluste normalerweise unsichtbar.

Außerdem muss man sich klarmachen, dass das Bild nach jeder Bearbeitung, wenn es als JPEG gespeichert wird, neu komprimiert wird und sich die visuellen Verluste addieren können. Bei einfacheren Kameras und den meisten Smartphones hat man keine andere Wahl, als das JPEG-Format zu nutzen, sollte aber beim Bearbeiten auf dem Rechner möglichst mit Kopien der Datei arbeiten.

TIFFs sind verlustfrei

Natürlich gibt es noch jede Menge andere Bildformate wie etwa TIFF-Dateien. Dahinter verbirgt sich streng genommen nur ein universeller Container für Bilddaten aller Art, die theoretisch auch verlustbehaftet komprimiert sein oder in anderen Farbräumen vorliegen dürfen. Fast immer werden aber unkomprimierte Daten darin abgelegt, das Format ist also meist verlustfrei. Komprimiert werden Bilder, wenn überhaupt, nur in verlustfreier Weise ähnlich einer Zip-Datei. Vollkommen unkomprimiert können die Bilder allerdings gigantisch groß werden, sodass dieses Format eher für die Speicherung von Zwischenergebnissen auf dem Rechner geeignet ist, die man später womöglich wieder löschen kann. Dafür lassen sich im TIF-Format auch Bilder mit mehr als 8 Bit pro Farbkanal speichern.

Raw-Bilder als digitales Negativ

Damit eine Kamera ein Bild als JPEG speichern kann, muss sie es zunächst aus den Daten, die der Bildsensor liefert, erzeugen. Dazu sind etliche Schritte nötig: So erkennen Bildsensoren normalerweise nicht in jedem Pixel jede der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau, sondern nur jeweils eine davon, und müssen die fehlenden beiden aus den Nachbarpixeln interpolieren. Mittlerweile üblich ist auch die Korrektur von Bildfehlern wie Farbrändern und krummen Linien, die durch das Objektiv der Kamera verursacht werden und digital leichter korrigierbar sind als konstruktiv. Dann muss der korrekte Wert für den Weißabgleich ermittelt werden, um das Bild in neutraler Farbe abzubilden, und das Bildrauschen wird beseitigt sowie meist auch eine Bildschärfung durchgeführt. All das erledigt der Bildprozessor der Kamera intern, bevor die Daten in den Speicher geschrieben werden und weil die Prozessoren schnell und JPEG-Dateien klein sind, geht das meist schneller als das Speichern von Rohdaten. Dazu kommt, dass die meisten dieser Schritte nicht nur für die Bilddateien nötig sind, sondern auch für das Display der Kamera benötigt werden.

In Raw-Dateien hingegen werden die Daten vom Bildsensor gesichert, ergänzt um einige Metadaten wie Datum und Uhrzeit. Der Vorteil ist, dass die Raw-Konvertierung nicht nach automatisch gewählten Kriterien in der Kamera passieren muss, sondern am Rechner vom Bearbeiter beeinflusst werden und bei Bedarf beliebig oft wiederholt werden kann. Wenn man so will, entsprechen die in der Kamera erzeugten JPEGs den Sofortbildern der analogen Ära, die Raw-Dateien sind wie die Negative, die sich beliebig oft abziehen lassen. Und wie Negative sind Raw-Dateien selbst nicht nutzbar, sondern müssen mit einem Raw-Konverter in ein nutzbares Bildformat umgewandelt werden.

Dass man oft in der Vorschau auf iOS-Geräten und anderswo auch dann ein Bild sehen kann, wenn keine App die Raw-Daten interpretieren kann, liegt übrigens nur daran, dass die Kameras ein meist eher kleines JPEG als Vorschau einbetten, das schnell angezeigt werden kann.

Mehr Reserven durch Rohdaten

Die Beliebtheit der Raw-Formate hat aber nicht nur den Grund, die Bildgenerierung selbst beeinflussen zu können, sondern man kann auch auf mehr Bildinformationen zurückgreifen. So werden beispielsweise in besseren Kameras die Helligkeitswerte des Sensors mit hoher Genauigkeit von 12 oder 14 Bit erfasst, für JPEGs und viele andere Bildformate aber auf 8 Bit reduziert und in einer anderen Skalierung gespeichert. 8 Bit pro Farbkanal oder 24 Bit insgesamt reichen wohlgemerkt für das fertige Bild locker aus, doch wenn man die Belichtung oder Tonwertkurven korrigieren möchte, kann man die Reserven in der Raw-Datei nutzen, um Tonwertabrisse zu vermeiden. Je mehr man am Bild also korrigieren möchte oder muss, umso mehr bewährt sich das Raw-Format oder aber als Zwischenschritt für weitere Bearbeitungen die TIFF-Datei mit 16 Bit Farbtiefe, die ebenfalls alle Reserven behält.

Bei Raw-Dateien findet natürlich auch der Weißabgleich erst bei der Konvertierung statt, die Kamera speichert in den Dateien dazu nur eine Art Hinweis auf die Farbtemperatur, die sie als korrekt erachtet, doch bei der Konvertierung kann man diesen Vorschlag auch übergehen und ohne jeden Verlust den Weißabgleich anpassen.

Standard oder auch nicht

Leider sind Raw-Dateien nicht wirklich standardisiert, sondern jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen, das mit jedem neuen Modell eine neue Geschmacksrichtung erhält. So speichern eigentlich alle Kamerahersteller ihre Raw-Dateien in eigenen Dateiformaten, und normalerweise benötigen Raw-Konverter für jedes neue Kameramodell ein Update.

Adobe bemüht sich, mit dem „Digital Negative“-Format (DNG) einen offenen Standard zu setzen, den aber leider nur wenige Kamerahersteller wie beispielsweise Leica als Ablageformat in der Kamera nutzen. Allerdings bietet Adobe einen Konverter, der die Formate anderer Hersteller in DNGs umwandeln kann und die Wahrscheinlichkeit erhöhen soll, dass man in vielen Jahren noch ein Programm findet, dass die Dateien interpretieren kann.

Ganz so roh, wie uns die Kamerahersteller glauben machen wollen, sind Raw-Dateien wahrlich nicht: Jeder Bildsensor hat jede Menge defekter Pixel, die herausgerechnet werden müssen. Auch das sogenannte statische Bildrauschen, das darauf beruht, dass immer die gleichen Pixel zu helle oder dunkle Werte melden, wird sinnvollerweise schon korrigiert, bevor die Rohdaten auf der Speicherkarte landen. Und um Platz und Zeit beim Speichern der Daten zu sparen, werden oft auch die Helligkeitsinformationen selbst durch mathematische Verfahren komprimiert, die theoretisch nicht einmal verlustfrei sind.

Bei OS X gehört die Fähigkeit, Raw-Dateien zu interpretieren, zum System. Die Unterstützung neuer Kameramodelle wird des Öfteren per Softwareaktualisierung nachgereicht, wobei Apple aber leider immer recht lange „sammelt“, bevor mal wieder ein Schwung neuer Modelle nachgereicht wird – andere Raw-Konverter sind da meist deutlich schneller.

Bearbeitung ohne Risiko

Raw-Dateien haben insofern einen Vorteil, als Bildbearbeitungsprogramme auf dem Rechner die Originaldaten normalerweise nicht ändern können, sondern sie nutzen die Bilddatei nur zum Lesen. Normale Bildbearbeitungsprogramme interpretieren die Datei, müssen das fertige Bild aber in einer neuen Bilddatei in einem anderen Format speichern. Dieser Aspekt ist entscheidend: Wer seine Raw-Dateien gut aufbewahrt, kann sie stets wieder herauskramen und neue, andere Bilder daraus generieren. Ein unbedachtes Sichern der Datei mit der Folge, dass sich Änderungen nicht mehr rückgängig machen lassen, kann niemals passieren.

Dadurch ergeben sich auch andere Arbeitsabläufe: Dezidierte Raw-Workflow-Tools wie etwa Adobe Photoshop Lightroom verwalten das Original in ihrer Bilddatenbank und speichern alle Änderungen und Bearbeitungsschritte separat ab, um sie beim Anzeigen und Ausgeben des Bildes dann „live“ auf diese Originaldaten anzuwenden. So lassen sich beliebig viele Versionen des Bildes erzeugen, und nicht zuletzt lassen sich alle Bearbeitungsschritte zu jeder Zeit wieder rückgängig machen, denn das Programm muss sich ja nur das in einer Datenbank oder zusätzlichen Dateien gespeicherte Bearbeitungsprotokoll vornehmen.

Dieser Workflow ist aber zum einen nicht nur mit Raw-Dateien möglich und sinnvoll, sondern auch mit allen anderen Bilddateien, die ebenfalls wie ein unersetzliches Original behandelt werden. Und zum anderen ist Lightroom natürlich nicht das einzige Programm, das den modernen Foto-Workflow so konsequent umsetzt, vielmehr klappt das auch sehr gut mit Apples Fotos-Programm, das ebenfalls von sämtlichen anvertrauten Bildern das Original sicher verwahrt und Änderungen protokolliert. Und außerdem legen fast alle Kamerahersteller Bildbearbeitungsprogramme dazu, die zumindest zum Teil durchaus einen Blick wert sind. Man sollte dabei aber nicht außer Acht lassen, dass man eines Tages einmal die Kameramarke wechseln könnte oder eben all seine Bilder, ob nun vom iPhone, der SLR-Kamera und aus anderen Quellen, in einem Programm verwalten möchte – da macht es sich nicht gut, wenn das mitgelieferte Tool nur mit den Bildern einer Kamera arbeiten mag.

Die richtige Wahl

Wer Raw-Dateien in seiner Kamera erzeugen kann, der sollte diese Möglichkeit auch nutzen, denn je nach Kamera können die Dateien zwar recht groß werden, aber Speicherplatz ist heutzutage kaum noch ein Kostenfaktor. Stattdessen bequeme JPEGs von der Kamera erzeugen zu lassen wäre etwa so, als würde man sich einen Sportwagen kaufen und dann nur im ersten Gang herumfahren. Welchem Programm man danach die Verwaltung seiner Bilder anvertraut, ist natürlich Geschmackssache und sicher auch eine Kostenfrage. Apples Fotos hatte da einen recht schwachen Start, denn die Bearbeitungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt und auch bei der von diesem Programm sehr offensiv eingeforderten Strategie, seine Bilder der iCloud-Fotomediathek anzuvertrauen, die engagierte Fotografen dafür meist kräftig aufstocken müssen, kommt nicht bei jedem gut an. Deutlich professioneller und für ernsthafte Fotografen in jedem Fall empfehlenswerter ist sicherlich Lightroom.

Natürlich muss man keine Bilddatenbank wie Fotos oder Lightroom nutzen, sondern kann seine Bilder auch manuell in Ordnern auf dem Rechner sortieren. Eine Vielzahl an Raw-Konvertern, sei es vom Hersteller der Kamera oder von Fremdherstellern, hilft dann dabei, Raw-Dateien in weiterverwendbare Bilddateien zu konvertieren. Viele der universellen Raw-Konverter nutzen dafür übrigens das für alle wesentlichen Rechnerplattformen verfügbare, freie Tool DCRaw, das praktisch alle Raw-Formate lesen kann.

Das manuelle Verwalten von Bilddateien ist aber nicht nur mühsam, sondern auch fehlerträchtig und – wenn man konsequent gespeicherte, aber nicht mehr benötigte Zwischenversionen nicht entsorgt – auch verschwenderisch im Umgang mit Speicherplatz.

Dem menschlichen Auge macht es wenig aus, sich blitzschnell an verschiedene Lichtbedingungen anzupassen und beispielsweise im hellen Sonnenschein in eine dunkle Toreinfahrt zu blicken. Diese Helligkeitsunterschiede können Digitalkameras aber normalerweise nicht bewältigen: Hier hat man hat eher die Wahl, ob die Toreinfahrt vollkommen unterbelichtet oder das Haus durch Überbelichtung fast weiß wird. Der Dynamikumfang von Bildsensoren, also der Unterschied zwischen den hellsten und dunkelsten Stellen im Bild mit Zeichnung, ist relativ begrenzt und meist umso geringer, je kleiner der Sensor ist, und nimmt außerdem immer weiter ab, je höher man die Empfindlichkeit einstellt. Beim Fotografieren muss man sich also oft entscheiden, auf welchen Bildteil man belichten möchte, denn selbst die besseren Digitalkameras schaffen es vor allem bei grellem Licht nicht, sowohl in den Lichtern wie auch den Schatten noch Inhalte zu differenzieren. Die Abhilfe ist die Kombination mehrerer, verschieden belichteter Fotos, die am besten vom Stativ direkt hintereinander aufgenommen werden sollten, zu einer einzigen Aufnahme mit größerem Dynamikumfang. Manche Kameras wie beispielsweise auch die des iPhone machen dies auf Wunsch sogar automatisch, um ihren normalerweise sehr geringen Dynamikumfang zu überspielen. Manche Bildbearbeitungsprogramme wie Adobe Photoshop bieten dafür spezielle HDR-Funktionen. Allerdings können Bildschirme und erst recht Papierbilder den so entstehenden Dynamikumfang nicht abbilden, außerdem sehen die Bilder extrem flau und langweilig aus. Also muss man den Dynamikumfang anschließend per Tone Mapping wieder auf ein normales Maß reduzieren, kann aber die Toreinfahrt aus dem Beispiel oben sichtbar belassen.

Diskutiere mit!

Hier kannst du den Artikel "Digitale Bilder und ihre Formate: Was ist Kompression?" kommentieren. Melde dich einfach mit deinem maclife.de-Account an oder fülle die unten stehenden Felder aus.

Die Kommentare für diesen Artikel sind geschlossen.